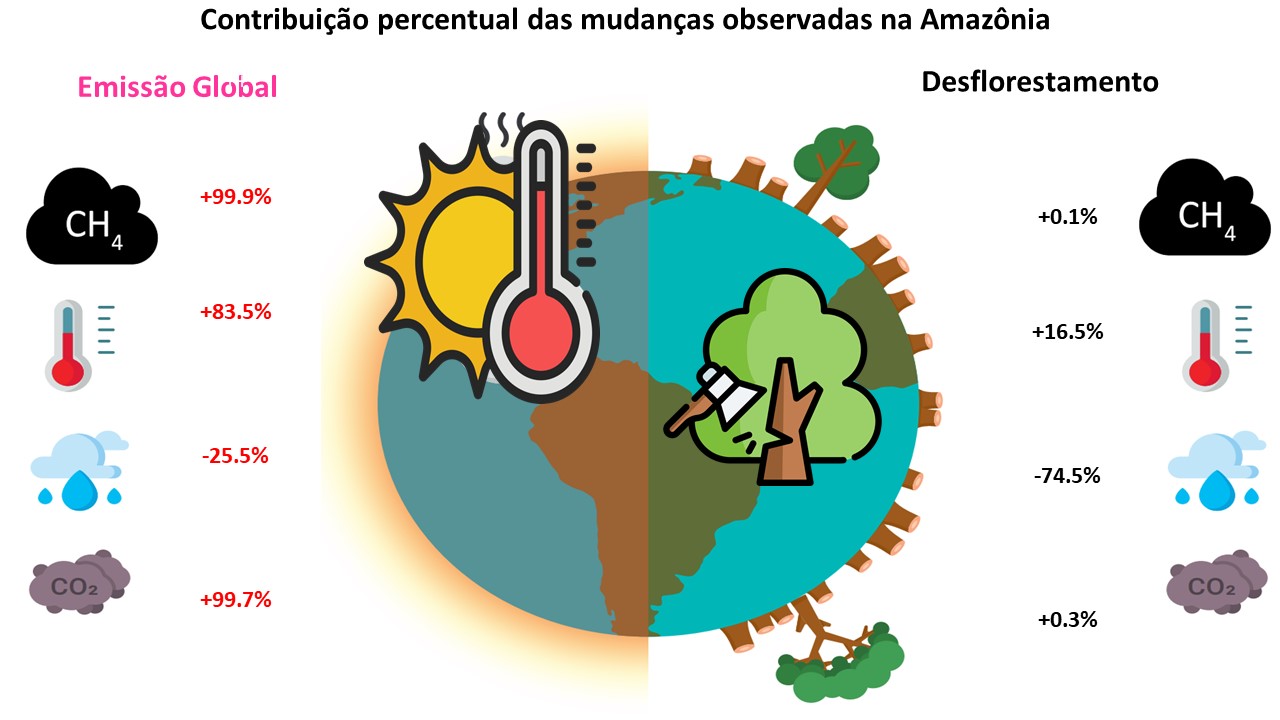

Estudo liderado por cientistas da Universidade de São Paulo (USP), publicado na última edição da revista Nature Communications, com destaque de capa da revista, comprova que o desmatamento da Amazônia brasileira é responsável por cerca de 74,5% da redução de chuvas e por 16,5% do aumento da temperatura do bioma nos meses de seca.

Essa foi a primeira vez que pesquisadores conseguiram quantificar os impactos da perda de vegetação e das mudanças climáticas globais sobre a floresta.

Os cientistas analisaram dados ambientais, de mudanças atmosféricas e de cobertura da terra de aproximadamente 2,6 milhões de quilômetros quadrados (km²) – 29 blocos com área de cerca de 300 km por 300 km cada um – na Amazônia Legal brasileira em um período de 35 anos (1985 a 2020). Utilizando modelos estatísticos paramétricos, destrincharam os efeitos da perda florestal e das alterações na temperatura, na precipitação e nas taxas de mistura de gases de efeito estufa.

As chuvas apresentaram uma redução de cerca de 21 milímetros (mm) na estação seca por ano, com o desmatamento contribuindo para uma diminuição de 15,8 mm. Já a temperatura máxima aumentou cerca de 2°C, sendo 16,5% atribuídos ao efeito da perda florestal e o restante às mudanças climáticas globais.

O estudo traz resultados fundamentais para orientar estratégias eficazes de mitigação e adaptação, temas-alvo da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30, marcada para novembro em Belém (PA).

Pesquisador do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF-USP) e colaborador do Departamento de Química do Instituto Max Planck, na Alemanha, Luiz Augusto Toledo Machado diz à Agência FAPESP que os resultados reforçam a importância da conservação da floresta em pé para manter a resiliência climática.

Isso porque a pesquisa mostrou que o impacto do desmatamento é mais intenso nos estágios iniciais. As maiores mudanças no clima local ocorrem já nos primeiros 10% a 40% de perda da cobertura florestal.

“Os efeitos das transformações, principalmente na temperatura e precipitação, são muito mais importantes nas primeiras porcentagens de desmatamento. Ou seja, temos que preservar a floresta, isso fica muito claro. Não podemos transformá-la em outra coisa, como áreas de pastagem. Se houver algum tipo de exploração, precisa ser de forma sustentável”, complementa o professor Marco Aurélio Franco, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da USP.

Franco é o primeiro autor do artigo e recebeu bolsa de pós-doutorado da FAPESP, que também apoiou o trabalho por meio de outra bolsa, do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI) e de um projeto vinculado ao Programa de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais.

O programa é desenvolvido em parceria com a Academia Chinesa de Ciências e tem a pesquisadora Xiyan Xu como uma das responsáveis no exterior e autora do trabalho.

Estudos recentes indicam que o desmatamento na Amazônia já está alterando os padrões que levam chuvas abundantes para o centro e Sudeste do Brasil durante o verão (Léo Ramos Chaves/Pesquisa FAPESP)

Estudos recentes indicam que o desmatamento na Amazônia já está alterando os padrões que levam chuvas abundantes para o centro e Sudeste do Brasil durante o verão (Léo Ramos Chaves/Pesquisa FAPESP)Sensível equilíbrio do ecossistema

A Amazônia, como a maior e mais rica floresta tropical do mundo, tem um importante papel na regulação do clima global. É responsável, por exemplo, pelos chamados “rios voadores” – cursos de água invisíveis que circulam pela atmosfera e abastecem outros biomas, como o Cerrado. As árvores retiram água do solo por meio das raízes, transportam até as folhas e a liberam para a atmosfera em forma de vapor.

No final do ano passado, um grupo internacional de pesquisadores, com a participação de Machado e do professor Paulo Artaxo, também do IF-USP, publicou um estudo na Nature mostrando, pela primeira vez, o mecanismo físico-químico que explica o complexo sistema de formação de chuvas no bioma. Envolve a produção de nanopartículas de aerossóis, descargas elétricas e reações químicas em altitudes elevadas, ocorridas entre a noite e o dia, resultando em uma espécie de “máquina” de aerossóis que vai produzir nuvens.

No entanto, o desmatamento e os processos de degradação da floresta contribuem com a alteração desse ciclo de chuvas, provocando a intensificação da estação seca em escala local e aumentando os períodos de incêndios florestais.

A Amazônia brasileira perdeu 14% da vegetação nativa entre 1985 e 2023, de acordo com dados do MapBiomas, atingindo uma área de 553 mil km², o equivalente ao território da França. A pastagem foi a principal causa no período.

Mesmo chegando ao segundo menor nível de desmatamento entre agosto de 2024 e julho de 2025 – uma área de 4.495 km² –, o desafio tem sido conter a degradação, especialmente provocada pelo fogo.

A estação seca – entre junho e novembro – é o período em que os impactos do desmatamento são mais pronunciados, sobre principalmente a chuva. Os efeitos cumulativos intensificam mais a sazonalidade.

Foram analisados dados ambientais, de mudanças atmosféricas e de cobertura da terra de aproximadamente 2,6 milhões de km² na Amazônia Legal brasileira em um período de 35 anos (1985 a 2020) - (gráfico: Marco Aurélio Franco et al./Nature Comm., versão)

Foram analisados dados ambientais, de mudanças atmosféricas e de cobertura da terra de aproximadamente 2,6 milhões de km² na Amazônia Legal brasileira em um período de 35 anos (1985 a 2020) - (gráfico: Marco Aurélio Franco et al./Nature Comm., versão)Destrinchando os dados

Para chegar aos resultados, os cientistas trabalharam com equações paramétricas de superfície, considerando tanto as variações anuais quanto o desmatamento. Elas permitiram separar as contribuições específicas das mudanças climáticas globais e da perda de vegetação. Usaram ainda conjuntos de dados de sensoriamento remoto e de reanálises de longo prazo, incluindo as classificações de uso da terra produzidas pelo MapBiomas.

Além dos achados relacionados à chuva e à temperatura, o grupo analisou dados de gases de efeito estufa. Concluiu que, ao longo do período de 35 anos, o aumento nas taxas de dióxido de carbono (CO2) e de metano (CH) foi impulsionado praticamente pelas emissões globais (mais de 99%). Foi observada uma alta de cerca de 87 partes por milhão (ppm) para CO e cerca de 167 partes por bilhão (ppb) para CH.

“Em um primeiro momento, esse resultado parecia antagônico com outros artigos que mostram o impacto do desmatamento na redução da capacidade de a floresta retirar CO da atmosfera. Mas não é porque a concentração de CO é algo em grande escala. Naqueles eram medições locais de fluxo de CO. Quando se trata de concentração, o aumento é predominantemente devido às emissões globais”, explica Machado.

No artigo, os pesquisadores alertam que, se o desmatamento continuar sem controle, a extrapolação dos resultados sugere um declínio adicional na precipitação total durante a estação seca e maior elevação da temperatura.

Estudos recentes indicam que o desmatamento na Amazônia já está alterando os padrões da monção sul-americana (fenômeno climático que leva chuvas abundantes para o centro e sudeste do Brasil durante o verão), resultando em condições mais secas que podem comprometer a resiliência de longo prazo da floresta. Eventos extremos, como as secas de 2023 e 2024, só agravam a situação.

Com informações da Agência FAPESP.

@agenciafapesp @pauloartaxo

Acesse o artigo ‘How climate change and deforestation interact in the transformation of the Amazon rainforest’>>